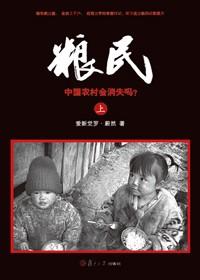

书籍简介

三秒记住本站:无限小说网 网址:www.55txt.cc

首章试读

序一 于建嵘(中国社会科学院农村所社会问题研究中心主任、教授 读完蔚然的《粮民——中国农村会消失吗》,我深感愧疚。 这首先在于,这本书所记录的真实中国农村的贫困,远远超出了我们从一般媒体上所接受的资讯,甚至超出了普通城市居民或富裕地区民众的想象。这本书中的“故事”,用“个人史”的方式描述出社会的一个断面,有助于读者更全面地了解中国社会,对中国问题增加几分必要的焦虑感和紧迫感。这本书也记录了当下社会中不为人知的真实,为历史留下了有价值的“影像”。 这么多年来,我们都知道有城乡二元结构,也了解了一些农村和农民的贫困,但并不能真切地感知边远地区的贫困之深,不能感受这些贫困对于具体的个人的意义。这本书给了我们具体的感性认识。如果人生只能为生存挣扎,并且放低到最低层面,活着的全部目标和意义就是一口饭,一件衣,人又有什么尊严可言?又有什么“自由发展”的可能呢?而更严重的问题是脱贫无望。根据世界银行的说法,贫困不仅仅是收入低微和人力发展不足,它还包括人对外部冲击的脆弱,包括缺少基本权利和被社会排除在外。因此,贫困不仅是物质生活的困顿,更是因缺少出路而产生的束缚感和无力感。这种赤贫下,人要么麻木地绝望苟活,要么寻求宗教的慰藉,要么滋生严重的刑事犯罪。 是的,贫富差距很大,贫困问题很严重,但我们常常会将其归咎于社会问题,将消除贫困完全看成是党和政府的责任(当然这的确首先是政府的责任),很少有人会将其与自身联系起来。即使是善良人士,通常也只是选择捐款捐物来表达爱心,我这样的研究者也为“建言献策”而得到满足。但作者却不是这样,他走得更远,更坚决,更加的无私。 作为一位中文系的毕业生,一位生活和工作在大都市、衣食无忧的白领,蔚然本与三农问题距离遥远。但他不仅数年如一日,利用业余时间思考农村、农业和农民问题,更是一个积极的行动者,致力于将自己的研究成果投入到解决农民贫困的实践中去。1997年,他为重庆市巴南区小观镇柑桔产业作了规划,一年后就有了成效。2000年,他骑自行车走完了焦作五县四区,完成了农业发展...